七十夢囈(上)

我六歲以前的記憶不多,印象最深的是捧着一大碗黑色的中藥往下灌。母親總說我很勇敢,爲了治腎臟炎,多苦的藥都能一口喝完。我的生母也說,沒有劉家照顧,我活不下來。她生了六個兒子,送人一個也是對的。

我從姚家被送到劉家之後不過三年,生父就過世了,據說養父牽着我去殯儀館,站在遠遠的地方看。我完全不記得那個畫面,倒是記得傭人曾經把我拉到院子裡說「醜人來了!醜人來了!醜人會搶小孩。快躲起來!」我從門縫看,一個很瘦很瘦的男人坐在沙發上,後來才知道那是我的生父,這是我見他的最後一眼。

我的生父是日本法政大學畢業,爺爺是臨安最後一任縣太爺,養父是中央信託局的襄理,曾任陝西戒菸所所長,我被送給劉家,雙方還寫了字據。老母八十多歲的時候收拾東西,把我叫過去,先掏出一件紅色的小衣服給我看,說是我到劉家那天穿的。又遞給我一張發黃的紙,上面寫得密密麻麻,我纔看兩眼,她就一把搶過去,當着我的面唰唰幾下撕掉,連小紅衣服一起扔進垃圾桶。恨恨地說:「門當戶對就門當戶對吧!還寫我不能生,所以把你送過來。」我當時很想把小衣服撿回來做紀念,但是沒敢動,只記得那是深紅色的,歷經近半個世紀,還閃亮閃亮。

父親非常寵我,連內衣都給我買純絲的。他喜歡京劇,曾經教我唱《蘇三起解》,被我媽罵了,就改教我唱「老吾老,我的鬢髮老,上陣全憑馬和刀。」父親也會帶我去朋友家「票戲」,記得有一次來了兩個女生,人美!衣服美!唱得又好聽,我羨慕死了,回家一直央求:「讓我也去學戲吧!」爸爸只笑笑。倒是後來聽大人咬耳朵,好像那些漂亮女生很受委屈,除了捱打,師父還會欺負她們……

父親也常帶我到臺北近郊的「水源地」釣魚,那是新店溪的河岸,常搭起高臺辦「螢橋晚會」,有京劇、相聲,還有雜耍,就在那兒,我知道了吳兆南、魏龍豪,也見到了我的偶像,漫畫家:牛哥。

最記得牛哥請觀衆上臺,在一張大白紙上隨便畫幾筆,無論畫得多亂,牛哥都能立刻把「它」變成一幅精采的漫畫。當時我很想上去露一手,畫個讓牛哥改不了的「亂畫」。牛哥後來突然不見了,父親說因爲一個叫鍾情的女明星,牛哥把她帶進房間,不讓她出去。我問爲什麼?老媽瞪眼,老爸就沒答。但是我一直佩服牛哥,他不但會畫《牛伯伯打游擊》,還寫《賭國仇城》,精彩極了!

父親白天上班,只能夜裡釣魚,我常在他的懷裡睡着,夢裡有叮叮的魚鈴聲、沙沙的水波聲和魚兒掙扎的啪啦啪啦聲。魚上鉤的時候,我會被叫醒,迷迷糊糊張開眼,記憶中常是銀色的月光、白亮的水花,還有野薑花冷冷的幽香。

至今我喜歡畫月景和姜花,就因爲那時的記憶。我常跟朋友說父親疼我,連釣魚都把我帶在身邊。但是曾經有個朋友笑說:「大概另外有用處吧!好讓你媽放心!」

其實父親釣魚總有兩位同事作伴,據說其中一人是工友,買不起玩具,只好自己給小孩做玩具。他送我一個木頭人,只要放在斜坡上,木頭人就會一步一步往下走。那是我幼年最神奇的玩具,因爲不用電池就能動。

父親不會做玩具,但是常把我摟在懷裡表演削蘋果,他用把小刀,很小心很小心地削,整個蘋果削完,皮能不斷。有一回中途斷掉了,父親還跟我說「對不起!」

其實我不愛吃蘋果,母親怨了我幾十年,說以前對門船長從日本回來,送我一個大蘋果,我居然不要,非還給人家不可。那時我才三歲多,不記得蘋果,只知道我們以前住在南京東路,爲了怕鄰居泄露我的身世,他們領養我不久就搬到遠遠的雲和街。我至今仍然不愛吃蘋果,但會表演削蘋果。還有,我特別喜歡能折起來的小刀,左一把、右一把,收藏了好多。有一回我跟個女生誇我的小刀有多棒,誇了一遍又一遍,那女生歪着頭問:「你怎麼說了又說,小刀有什麼稀奇?」我對她很不爽,因爲她傷了我的心。

父親在我九歲時因爲直腸癌逝世,母親常怨:「吃得那麼好、那麼細,還細嚼慢嚥,怎麼會得腸癌?」又罵「跟他一塊釣魚的同事個個活得好好的,人家喝酒,你老子不喝酒啊!水邊溼氣多重?從下往上蒸,不得腸癌纔怪!」

我沒見到父親的最後一刻,但聽過他病危時的錄音,很沉很沉,慢慢地說:「兒啊!好好孝順你娘。」

據說父親臨終後悔養了我,因爲我的命太硬,剋死了生我的,又剋死了養我的。所幸我沒克媽媽,除了我剛出國的兩年半,她一直跟在我身邊,而且在我十七歲之前,她總指着肚子上一條紅紅的疤痕說:你就是從這兒出來的,好長一個口子,可疼了!

我的生父是因肺病過世的,相信我三歲前也被傳染,但是在劉家養得好,所以沒發作。只是胸常痛,起初我猜應該是初二那年擔任小督察,有個同學違規逃跑,我在後面窮追,因爲我上夜間部,天黑,掉進一個大坑裡,胸口被撞傷。

我的跑跳都不差,只要追人,多半能追上。我的功課雖然爛透了,但是高二那年,體育老師居然要我填單子,說準備派我參加中上運動會,而且我可以拿體育獎學金了。說來諷刺,才隔兩天,我就半夜吐血,休學。

我沒覺得生病有什麼不好,還挺回味吐血的感覺,那跟嘔吐不一樣,一個是從食道出來,一個是從氣管出來。嘔吐很費力,吐血不費力。隨着呼吸,自己就出來了!後來每次我看見電視演員「很賣力地」吐血,都會說:不像!

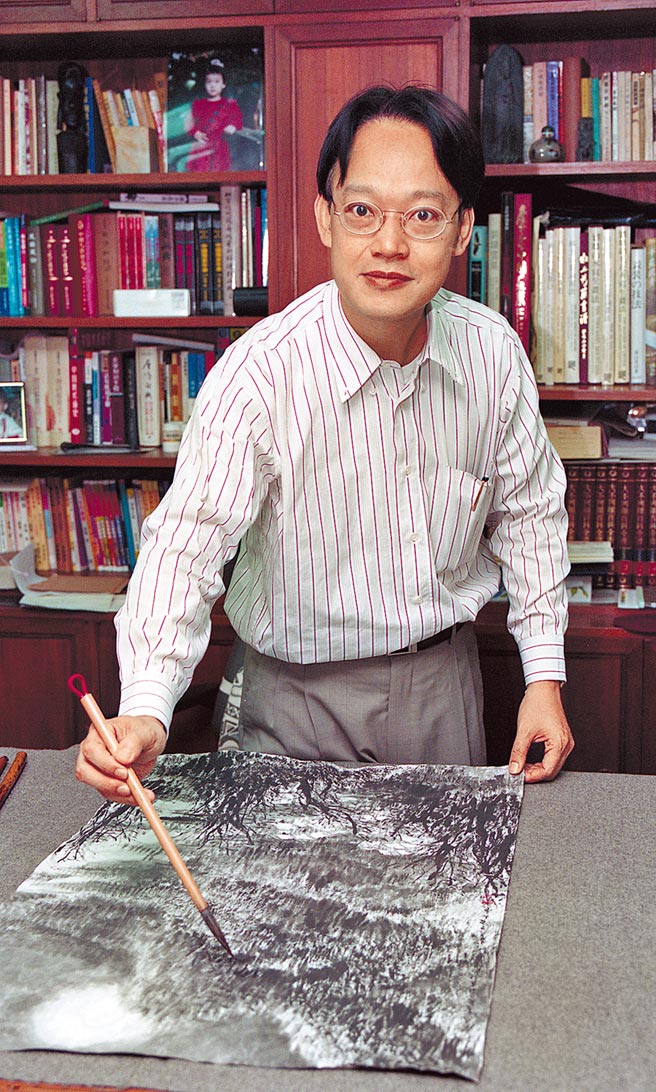

休學這年改變了我一生,因爲我可以看自己愛看的書,畫自己想畫的畫。母親卻不以爲然,除了要我複習功課,還說應該臨摹老師的畫稿,不像我自己亂畫的,她都不好意思送人。但我知道,我開始對文學和詩詞感興趣,並且發展出自己的繪畫風格,應該是從那段休學開始。

復學之後,我的成績更爛了,因爲正好換「新數學」,我高一學的是舊數學,突然如聽天書。加上我英文本來就差,總是兩科不及格,全靠暑修補習,纔不致留級。所幸我的課外表現不錯,記得有一回朝會,我上臺領了三次獎,其中包括一個大熱水瓶,校長劉芳遠親筆用油漆寫「賀你全省演講比賽第一名,好好保養嗓子!」

從小學到高中,我拿過四次臺北市的演講比賽冠軍,焦仁和、洪秀柱都是戰友,記得有一年北一女中的蔡主任在比賽場上見到我,重重地嘆口氣:「你怎麼又來了?」

但我高中以前畫畫從沒得過獎,直到十六歲拜胡念祖和郭豫倫爲師,才通竅。最記得第一次去郭老師的畫室,看到牆上一幅女人的油畫,真美!後來見到畫中人林文月師母,更美!我也在胡念祖老師的畫室見過一個高中女生,很美!她說她是喇嘛作法才生出來的,所以叫「胡因子」。 還有個女生,是大一那年我代表師大接受電臺訪問時遇到。也美!最重要的是她很會說,讓我不得不佩服。所以訪問完,我就把她拉進話劇社,她演大家閨秀,我演小太保,據說她的朋友看過戲都罵她怎會愛上我這個小混混?

後來她沒再演戲,倒是我演了不少,從姚一葦的《紅鼻子》演到張曉風的《武陵人》,那些戲都有個特色,就是連唱帶跳,林懷民曾經送我一個大蘋果,說要慰勞我的膝蓋。因爲地板動作太多,他在排演時把我修理得很慘。我還應趙琦彬導演的邀請演過電視劇,原因是我很會背劇本,那個戲是政策宣傳,急着推出,卻有一堆臺詞。

很遺憾我沒演過電影,當女兒擔任成龍電影的監製時,我說:「安排老爸客串個角色吧!短短的就好!」女兒問譬如什麼?我說「像是《末代皇帝》裡一開始,英若誠演的獄卒!」

從舞臺演到臥室,大學三年級我就帶女朋友去公證結婚。我把結婚證書拿給岳父看,他繞着沙發轉,我說:「您坐嘛!您坐嘛!」後來爲了大人的面子,我們在「紅寶石酒樓」又演出了一場。我的小姨子有樣學樣,老二、老三都是打個電話給爸爸:「我結婚了!」我的兒女也差不多,兒子連婚禮都沒辦,只帶瓶香檳去區公所登記。女兒今年結婚,除了請些研究所的同學,男女雙方父母兄弟加起來只有八個人。

我痛恨一切形式化的東西,大概因爲小時候心靈受過傷。養父死時每個人都盯着我看,偷偷議論我有沒有掉眼淚。我要披麻戴孝,拿着哭喪棒,用匍匐的姿態去一家家拍門報喪,還因爲球鞋上繃了麻布,遭受同學的戲弄。八年後我才搞懂──因爲我不是親生的,劉家養我的目的就是祭拜。

養母九十三歲過世,我沒辦喪禮,更沒發訃聞,只在大陸偏遠地區蓋了十所「慈恩小學」,另外捐助臺灣十幾個公益團體。我不喜歡死別,尤其痛恨活的時候不孝,死了哭天搶地的人。所以我很少參加告別式,跟我對兩位母親一樣,我用「長輩」的名字捐建希望小學。我的岳父母跟我生活了三十多年,我也對他們說:「你們走,就不作告別式了!」百歲的岳父很同意,還寫在遺囑上。至於我,死了最好把骨灰撒在海里。多幹脆!兒女不必上墳,在世界任何地方,只要摸到海水,就摸到爸爸了。(待續)